GGXXACPR(ギルティギアイグゼクスアクセントコアプラスアール)の初心者脱出のために

公開日: 2023/2/8

今、GGST(ギルティギアストライブ)を筆頭に盛り上がりを見せているギルティギアシリーズ。

タイトルにあるGGXXACPRはギルティギアシリーズの旧作にあたりますが、未だに根強い人気がある作品です。

そんな中、GGXXACPRを最近始めたという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、GGXXACPRでなかなか勝てなくて困っている方やどう攻めれば良いかわからない初心者に向けて基本的な知識を解説しています。

また、多くの内容はGGXXACPR以外の格闘ゲームの初心者にも通じる内容です。

どちらの方もこの記事を読んで攻防の考え方を整理して下さい。

タイトルにあるGGXXACPRはギルティギアシリーズの旧作にあたりますが、未だに根強い人気がある作品です。

そんな中、GGXXACPRを最近始めたという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、GGXXACPRでなかなか勝てなくて困っている方やどう攻めれば良いかわからない初心者に向けて基本的な知識を解説しています。

また、多くの内容はGGXXACPR以外の格闘ゲームの初心者にも通じる内容です。

どちらの方もこの記事を読んで攻防の考え方を整理して下さい。

1. コンボの選び方

ギルティギアといえばなんといってもコンボが楽しいですよね。

しかし、そもそもどのようなコンボをすれば良いのか考えたことはあるでしょうか。

ここではコンボ選択の代表的な判断基準を三つ説明します。

しかし、そもそもどのようなコンボをすれば良いのか考えたことはあるでしょうか。

ここではコンボ選択の代表的な判断基準を三つ説明します。

1-1. 大きいダメージを与えられる

このゲームの勝利条件は相手の体力ゲージをなくすことです。

ですから、大きなダメージを与えられるコンボは当然良いコンボと言えます。

しかしこれだけが良いコンボの判断基準ではありません。

ですから、大きなダメージを与えられるコンボは当然良いコンボと言えます。

しかしこれだけが良いコンボの判断基準ではありません。

1-2. 確実に完走できる

動画で見るような難しいコンボをやった場合に70パーセントの確率で最後までできるとしましょう。

そのコンボを繰り返すよりも95パーセントの確率でできる基本的なコンボを繰り返した方が結果的に大きいダメージを与えていることがあります。

難しいコンボをすれば勝てる状況であれば挑戦するのも一つの選択です。

そのコンボを繰り返すよりも95パーセントの確率でできる基本的なコンボを繰り返した方が結果的に大きいダメージを与えていることがあります。

難しいコンボをすれば勝てる状況であれば挑戦するのも一つの選択です。

1-3. 起き攻めにつながる

起き攻めとは、相手のダウンを奪い起き上がった直後に自分の有利な行動を取ることをいいます。

ギルティギアというゲームではとても大切な行動です。

そのコンボ自体が小さいダメージしか与えられなくても、その次の行動で一定のダメージを与えられる可能性が高いのであればそのコンボを選ぶべきです。

コンボと起き攻めを繰り返して相手を倒せれば理想的ですね。

ダメージが大きいけど起き攻めに行けないコンボと、起き攻めにつながるけどダメージが小さいコンボでは状況によって使い分けが必要になります。

相手を倒しきれるのであれば前者、体力が少し残ってしまうのであれば後者を選ぶといいでしょう。

ギルティギアというゲームではとても大切な行動です。

そのコンボ自体が小さいダメージしか与えられなくても、その次の行動で一定のダメージを与えられる可能性が高いのであればそのコンボを選ぶべきです。

コンボと起き攻めを繰り返して相手を倒せれば理想的ですね。

ダメージが大きいけど起き攻めに行けないコンボと、起き攻めにつながるけどダメージが小さいコンボでは状況によって使い分けが必要になります。

相手を倒しきれるのであれば前者、体力が少し残ってしまうのであれば後者を選ぶといいでしょう。

2. 立ち回りで振る技

立ち回りとは、どのようにキャラを動かすか、技を出すかのことを指します。

コンボはできるようになったけどそもそもコンボをする前に負けてしまう人や、なかなかコンボをする状況にならない人は立ち回りを見直してみましょう。

ここでは立ち回りで強い技の特徴を三つ取り上げます。

・リーチが長い技

・技の判定が強い

・コンボにつなげられる

リーチがある技に対して相手は、ガードをする、避ける、あらかじめ技を置いておくなどの行動をとる必要があります。

つまり、相手に行動を取らせられるのです。

ダメージそのものが低くても、実は強力な選択肢になります。

そして相手を動かせられるようになると戦いがもっと面白くなってきますよ。

リーチが長い技は普通どのゲームでも技が出るまで(発生)が遅いか、技の隙(硬直)が大きいはずです。

もしもリーチが長くて技の発生と硬直が少ない技があればそれを振り続けるだけで勝ててしまいます。

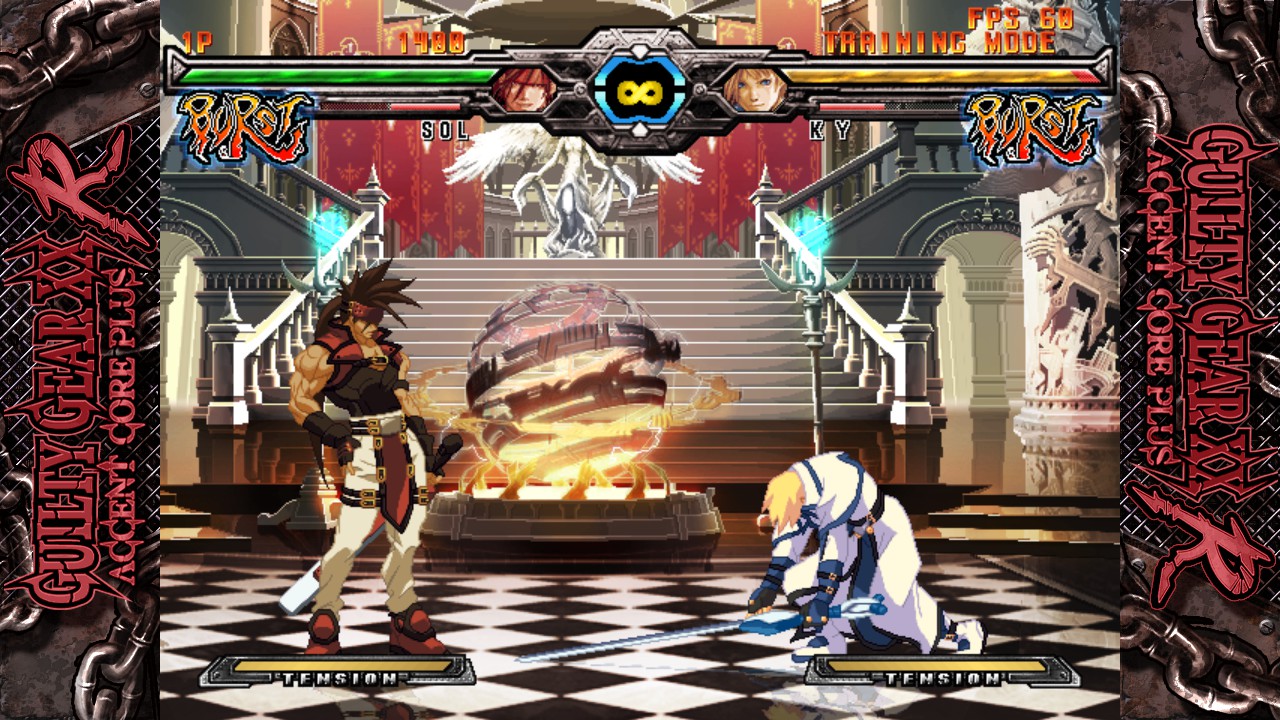

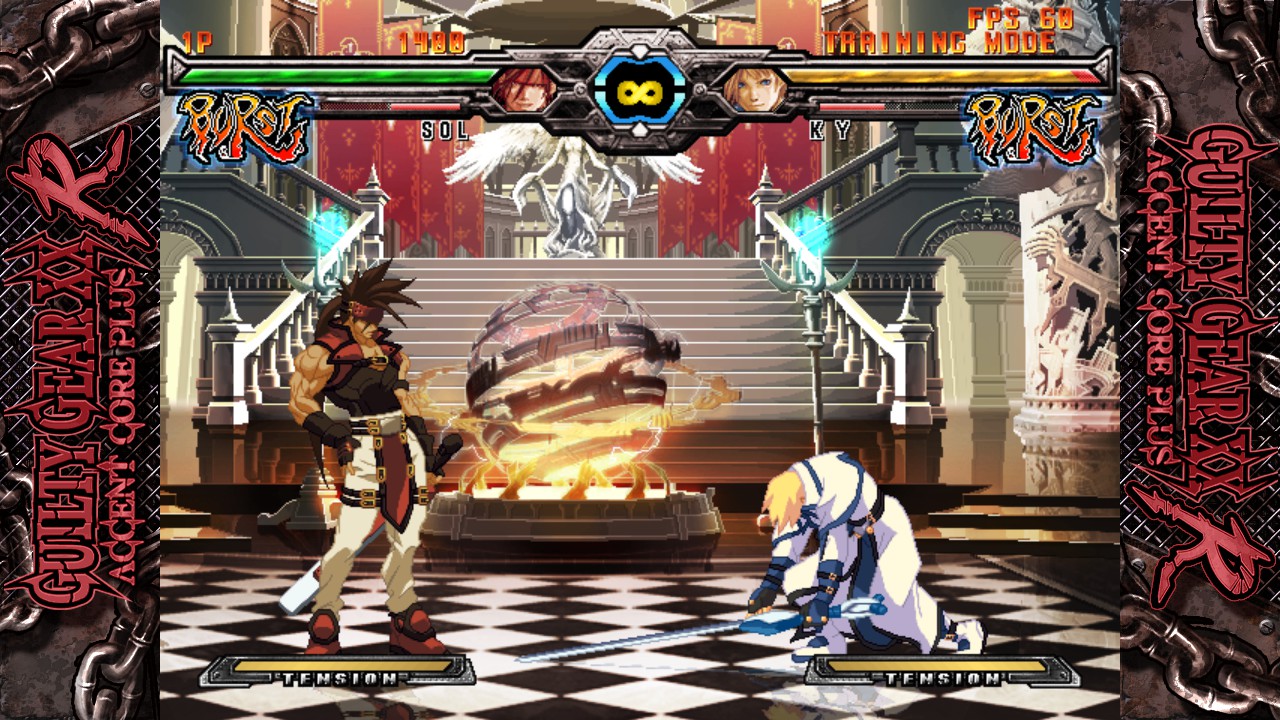

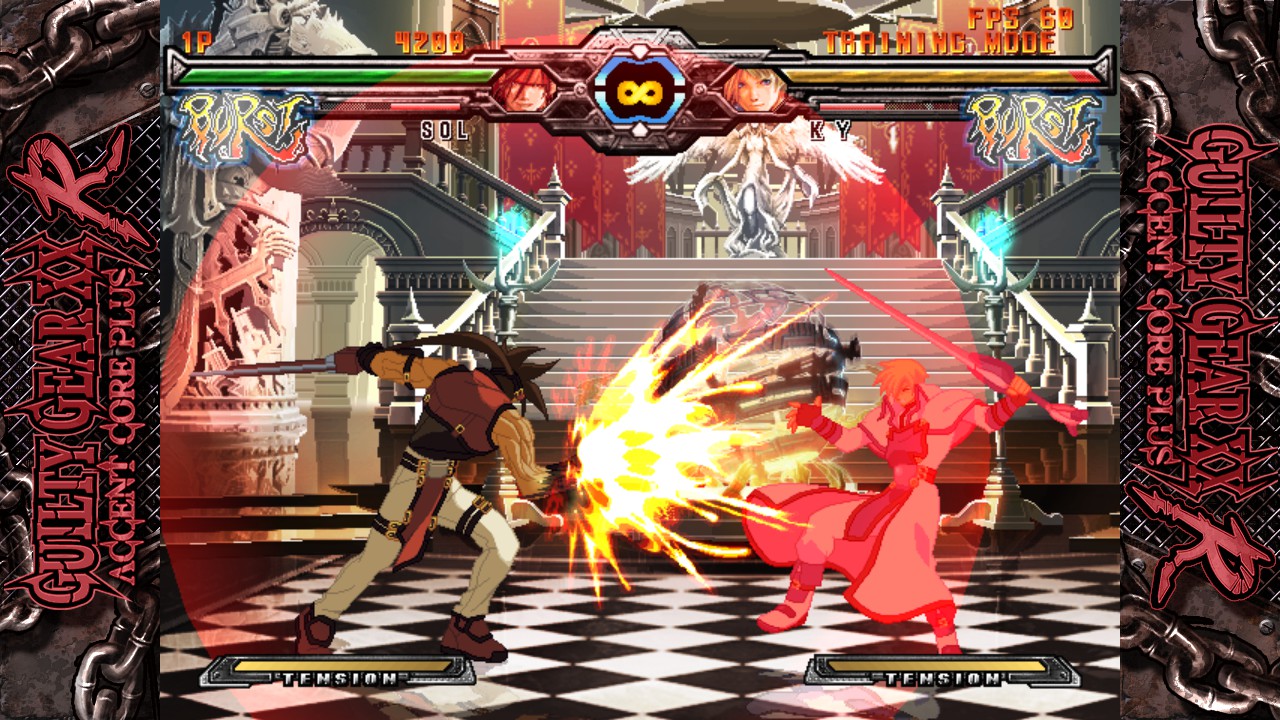

画像はカイの遠距離S。リーチが長いためソルはうかつに近づけません。

技の判定を理解するにあたって、攻撃判定と喰らい判定という言葉を覚えてください。

攻撃判定とはどの範囲に攻撃が出ているか、喰らい判定はどの範囲で攻撃を喰らうのかを指す用語です。

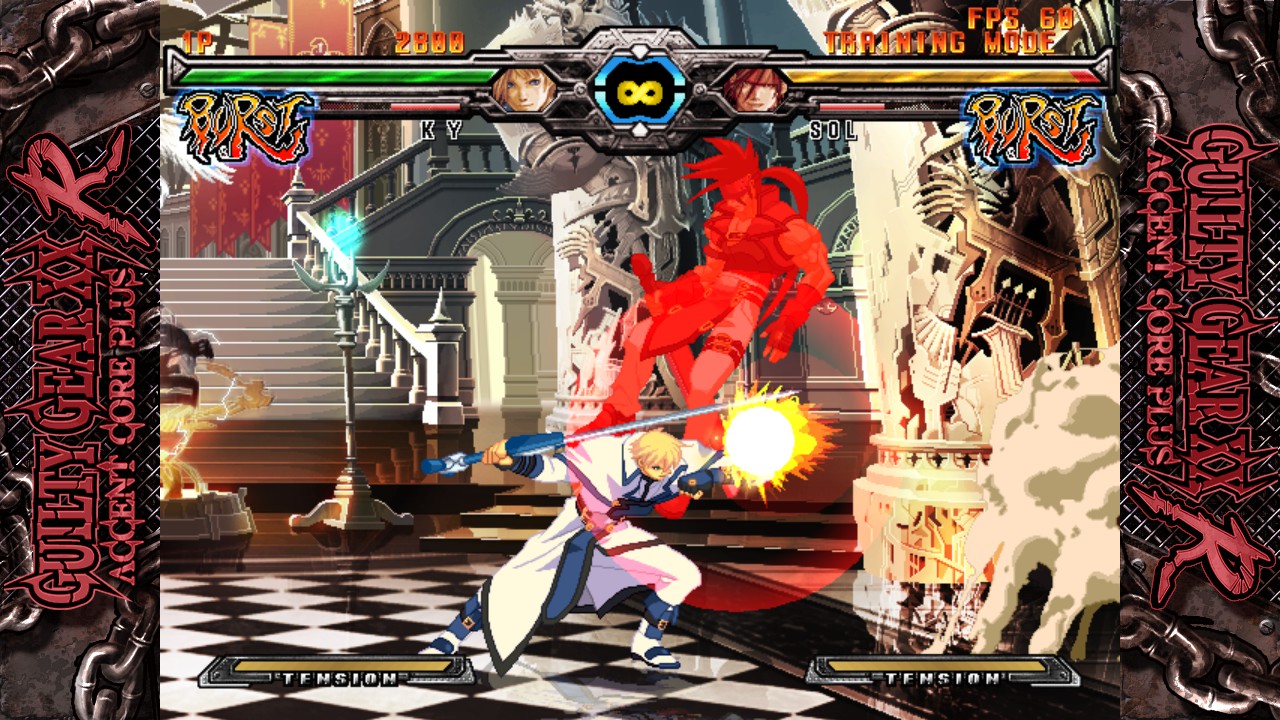

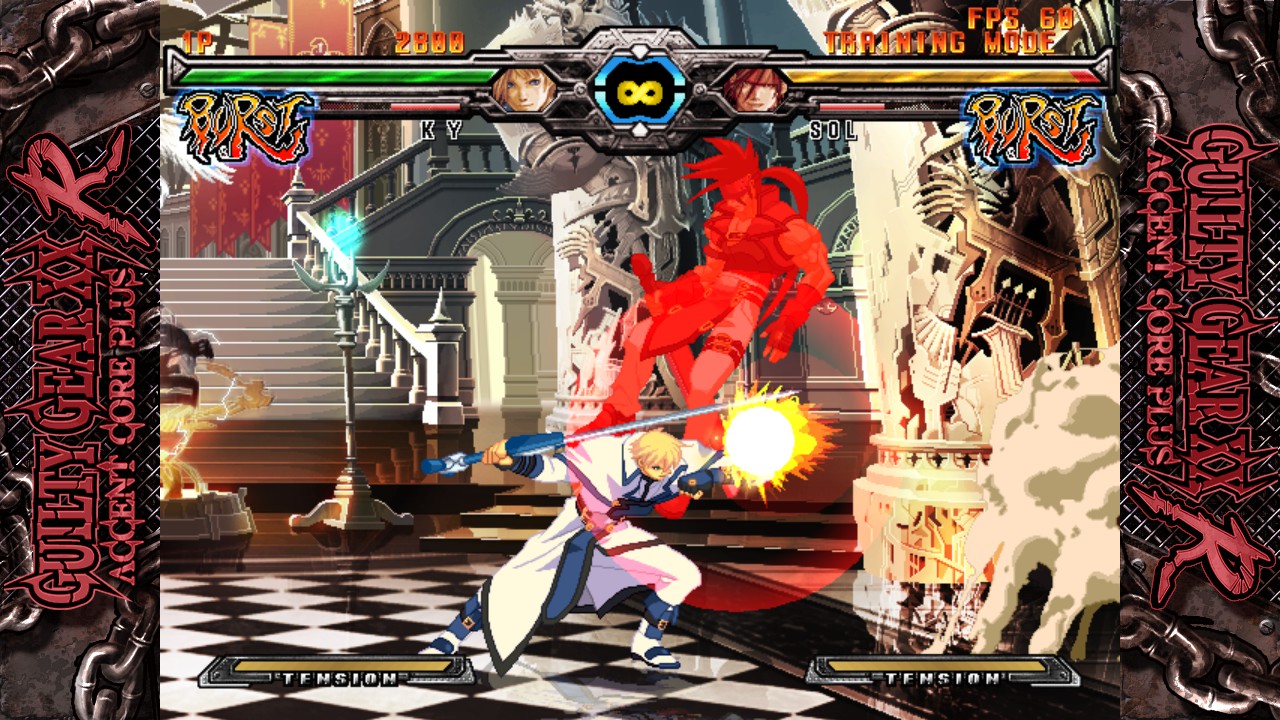

先ほどのカイの遠距離Sを見てみましょう。

映像としては喰らい判定は身体にしかなさそうですが、実は攻撃判定と同時に喰らい判定が剣先まで伸びています。

剣先を殴るとカイにダメージを与えられます。

反対に攻撃判定がでているが喰らい判定が狭い技は強力です。

どの技に何の技が勝てるのかトレーニングモードで調べてみましょう。

ソルの足払いは、喰らい判定が下に小さくなるため高い位置の攻撃を避けて攻撃することができます。

単発の技だけではなかなか試合は終わりません。

そのためコンボにつなげられる技は強力です。

むしろ、コンボにつなげるために立ち回りがあると考えても間違いではありません。

キャラクターをどう動かせばいいのか迷ったらどうコンボにつなげるかを考えてみてください。

コンボはできるようになったけどそもそもコンボをする前に負けてしまう人や、なかなかコンボをする状況にならない人は立ち回りを見直してみましょう。

ここでは立ち回りで強い技の特徴を三つ取り上げます。

・リーチが長い技

・技の判定が強い

・コンボにつなげられる

リーチがある技に対して相手は、ガードをする、避ける、あらかじめ技を置いておくなどの行動をとる必要があります。

つまり、相手に行動を取らせられるのです。

ダメージそのものが低くても、実は強力な選択肢になります。

そして相手を動かせられるようになると戦いがもっと面白くなってきますよ。

リーチが長い技は普通どのゲームでも技が出るまで(発生)が遅いか、技の隙(硬直)が大きいはずです。

もしもリーチが長くて技の発生と硬直が少ない技があればそれを振り続けるだけで勝ててしまいます。

画像はカイの遠距離S。リーチが長いためソルはうかつに近づけません。

技の判定を理解するにあたって、攻撃判定と喰らい判定という言葉を覚えてください。

攻撃判定とはどの範囲に攻撃が出ているか、喰らい判定はどの範囲で攻撃を喰らうのかを指す用語です。

先ほどのカイの遠距離Sを見てみましょう。

映像としては喰らい判定は身体にしかなさそうですが、実は攻撃判定と同時に喰らい判定が剣先まで伸びています。

剣先を殴るとカイにダメージを与えられます。

反対に攻撃判定がでているが喰らい判定が狭い技は強力です。

どの技に何の技が勝てるのかトレーニングモードで調べてみましょう。

ソルの足払いは、喰らい判定が下に小さくなるため高い位置の攻撃を避けて攻撃することができます。

単発の技だけではなかなか試合は終わりません。

そのためコンボにつなげられる技は強力です。

むしろ、コンボにつなげるために立ち回りがあると考えても間違いではありません。

キャラクターをどう動かせばいいのか迷ったらどうコンボにつなげるかを考えてみてください。

3. 相手の動きに対応する

さて、ここまでコンボの選び方と立ち回りで使う技の説明をしました。

そうはいっても相手に攻め込まれて思うようにいかないと思った方もいるでしょう。

初めに、相手に対応して動くのに必要なことを二つ説明します。

その後で例として対空攻撃をやってみましょう。

そうはいっても相手に攻め込まれて思うようにいかないと思った方もいるでしょう。

初めに、相手に対応して動くのに必要なことを二つ説明します。

その後で例として対空攻撃をやってみましょう。

3-1. 自分のキャラクターを自由に動かす

ダッシュをするとどれくらいの速さで進むのか、技の距離や隙の大きさはどれくらいか、といったことが分からないと思うとおりに操作はできません。

自分のキャラクターを自由に動かせるようになって初めて相手に対応できるのです。

これについては自然と分かってくる部分もありますが、意識的にキャラクターの動作を観察したり調べたりする方がより早く正確に動かせるようになります。

自分のキャラクターを自由に動かせるようになって初めて相手に対応できるのです。

これについては自然と分かってくる部分もありますが、意識的にキャラクターの動作を観察したり調べたりする方がより早く正確に動かせるようになります。

3-2. 相手のキャラクターに焦点を合わせて操作する

言い換えると、自分のキャラクターを見ながら操作しないということでもあります。

そうしていると相手の細かい挙動が見えません。

周辺視野でものを見るよりも焦点を置いて見た方が物ははっきりと見えますよね。

具体的な状況で考えてみましょう。

GGXXACPRでは、相手が高くジャンプをした場合に自分のキャラクターが見えなくなります。

カメラが高い位置のキャラに合うからです。

自分がどこら辺にいるかは自分の感覚に頼って判断するしかありません。

ガードは相手とは反対方向にボタンを押して行いますから、自分が相手の右にいるのか左にいるのかは非常に大切な情報になります。

自分の行動を見なくても分かるようになれば、相手を見続けられます。

漫然とプレイしているとなかなかこのことに気付けません。意識して相手を見続けましょう。

そうしていると相手の細かい挙動が見えません。

周辺視野でものを見るよりも焦点を置いて見た方が物ははっきりと見えますよね。

具体的な状況で考えてみましょう。

GGXXACPRでは、相手が高くジャンプをした場合に自分のキャラクターが見えなくなります。

カメラが高い位置のキャラに合うからです。

自分がどこら辺にいるかは自分の感覚に頼って判断するしかありません。

ガードは相手とは反対方向にボタンを押して行いますから、自分が相手の右にいるのか左にいるのかは非常に大切な情報になります。

自分の行動を見なくても分かるようになれば、相手を見続けられます。

漫然とプレイしているとなかなかこのことに気付けません。意識して相手を見続けましょう。

3-3. まずは対空攻撃を練習しよう

さて、相手を見ながら自由に操作することで相手に合わせた行動の準備が整いました。

相手に合わせる行動はいくつもありますが、ここでは分かりやすい対空攻撃を例にします。

対空攻撃とは、相手が空中から攻撃してきた場合に攻撃して対処することを言います。

例えばソルのジャンプS攻撃にカイの前Pを合わせてみましょう。

ソルの攻撃は当たらずカイの攻撃だけが当たります。

各キャラの前Pには上半身に喰らい判定がないため対空攻撃にぴったりです。

カイの場合、この対空攻撃からコンボにつなげてダウンを奪えます。

この状況を生み出すには、遠距離Sなどで遠くから攻撃を繰り返すといいでしょう。飛ばせて落とすのがカイの基本戦術です。

対空攻撃を受けたソルは、今度はカイの対空攻撃に勝つ行動を取らなくてはいけません。

カイはまたそれに勝つ行動を取っていくことになります。

このように、相手のある攻撃に対して何の行動で勝てるのかをそれぞれ見つけましょう。

そうすることで、相手のグーにパーで勝ち、すると相手はチョキを出してくるからこっちはグーを出す、といった具合に駆け引きが生まれます。

相手に合わせる行動はいくつもありますが、ここでは分かりやすい対空攻撃を例にします。

対空攻撃とは、相手が空中から攻撃してきた場合に攻撃して対処することを言います。

例えばソルのジャンプS攻撃にカイの前Pを合わせてみましょう。

ソルの攻撃は当たらずカイの攻撃だけが当たります。

各キャラの前Pには上半身に喰らい判定がないため対空攻撃にぴったりです。

カイの場合、この対空攻撃からコンボにつなげてダウンを奪えます。

この状況を生み出すには、遠距離Sなどで遠くから攻撃を繰り返すといいでしょう。飛ばせて落とすのがカイの基本戦術です。

対空攻撃を受けたソルは、今度はカイの対空攻撃に勝つ行動を取らなくてはいけません。

カイはまたそれに勝つ行動を取っていくことになります。

このように、相手のある攻撃に対して何の行動で勝てるのかをそれぞれ見つけましょう。

そうすることで、相手のグーにパーで勝ち、すると相手はチョキを出してくるからこっちはグーを出す、といった具合に駆け引きが生まれます。

4. ガードを崩す

立ち回りで強い技と相手の行動への対応の仕方を整理しました。

これらを通して相手に接近できたあとは、相手のガードを崩さなくてはなりません。

2D格闘ゲームでは、下段、中段、上段の三種類の攻撃と投げがあります。

・下段攻撃 しゃがみガードでは防げるが、立ちガードでは防げない

・中段攻撃 しゃがみガードでは防げないが、立ちガードでは防げる

・上段攻撃 立ちでもしゃがみでもガードできる

ガードは立ちかしゃがみかの二つに一つなので、中段か下段のどちらかを当てれば相手のガードを崩せます。

中段技はキャラクターによって大きく異なるため、ここでは全キャラクターに共通する投げでの崩し方を説明します。

これらを通して相手に接近できたあとは、相手のガードを崩さなくてはなりません。

2D格闘ゲームでは、下段、中段、上段の三種類の攻撃と投げがあります。

・下段攻撃 しゃがみガードでは防げるが、立ちガードでは防げない

・中段攻撃 しゃがみガードでは防げないが、立ちガードでは防げる

・上段攻撃 立ちでもしゃがみでもガードできる

ガードは立ちかしゃがみかの二つに一つなので、中段か下段のどちらかを当てれば相手のガードを崩せます。

中段技はキャラクターによって大きく異なるため、ここでは全キャラクターに共通する投げでの崩し方を説明します。

4-1. 投げ無敵の時間を知る

まずは投げられない時間(投げ無敵)があることを知りましょう。

基本的には起き上がった直後と、ガードの直後にあります。

もしガードの後にすぐ投げられるとすると、ハメ技のようになって面白くありません。

投げられない時間は0.1秒程度です。

つまり、この一瞬の後に投げてしまえばいいのです。

どの程度の時間をあければ投げられるのか、タイミングを感覚で覚えましょう。

タイミングさえつかめれば難しいことではありません。

投げはガードできない攻撃なので、このゲームでは逃げるしかありません。

しかし投げられる距離は非常に短く、相手にほとんど密着した状態でのみ投げは成立します。

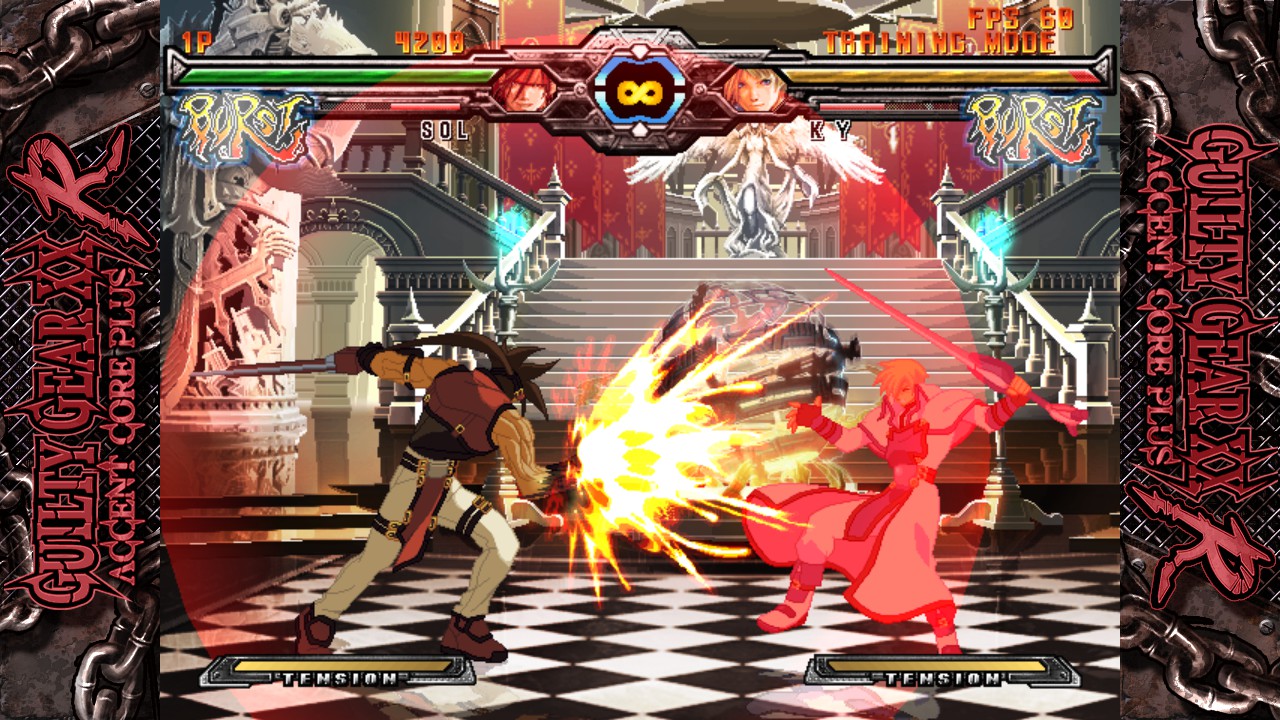

下の画像の距離であればギリギリ投げの間合いに入っています。

基本的には起き上がった直後と、ガードの直後にあります。

もしガードの後にすぐ投げられるとすると、ハメ技のようになって面白くありません。

投げられない時間は0.1秒程度です。

つまり、この一瞬の後に投げてしまえばいいのです。

どの程度の時間をあければ投げられるのか、タイミングを感覚で覚えましょう。

タイミングさえつかめれば難しいことではありません。

投げはガードできない攻撃なので、このゲームでは逃げるしかありません。

しかし投げられる距離は非常に短く、相手にほとんど密着した状態でのみ投げは成立します。

下の画像の距離であればギリギリ投げの間合いに入っています。

4-2. 投げの避け方とその対策

相手が投げてくると思った場合、主に下の3つの選択肢があります。

ここでは起き上がり直後の選択肢を一つ一つ見ていきましょう。

・ジャンプ

・暴れる

・投げる

相手がジャンプして逃げようとした場合、上方向にボタンを押しています。

つまり、しゃがみガードをしていない状態です。

下段攻撃で崩しましょう。

相手がPボタンなどで暴れていた場合は、こちらが早めに攻撃を当てればカウンターヒットにできます。

これを暴れつぶしといいます。

相手が投げてこようとしてきた場合は注意しましょう。

このゲームでは、投げはボタンを押した瞬間に成立する最速の攻撃手段です。

そのため投げそのものをつぶすことはできません。

さらに起き上がり後に相手は少しの間投げ無敵があるため、こちらを一方的に投げられます。

これを回避するために相手の投げ間合いからほんの少しだけ離れましょう。

相手が投げてくるタイミングで少し後ろに下がるだけで相手の投げは成立しなくなり、このゲームでは代わりにHSが出ます。

暴れを出させるイメージです。これにカウンターヒットを取りましょう。

・ジャンプには下段攻撃

・暴れには暴れつぶし

・投げには少し離れて暴れつぶし

という具合に繰り返すと相手はしゃがみガードを始めます。

そうなったら一瞬待って投げてしまいましょう。

相手が動かなくなったら少し待って投げです。

反対に自分が起き上がりを攻められる場合には逆の選択肢で逃げ切ります。

ここでは起き上がり直後の選択肢を一つ一つ見ていきましょう。

・ジャンプ

・暴れる

・投げる

相手がジャンプして逃げようとした場合、上方向にボタンを押しています。

つまり、しゃがみガードをしていない状態です。

下段攻撃で崩しましょう。

相手がPボタンなどで暴れていた場合は、こちらが早めに攻撃を当てればカウンターヒットにできます。

これを暴れつぶしといいます。

相手が投げてこようとしてきた場合は注意しましょう。

このゲームでは、投げはボタンを押した瞬間に成立する最速の攻撃手段です。

そのため投げそのものをつぶすことはできません。

さらに起き上がり後に相手は少しの間投げ無敵があるため、こちらを一方的に投げられます。

これを回避するために相手の投げ間合いからほんの少しだけ離れましょう。

相手が投げてくるタイミングで少し後ろに下がるだけで相手の投げは成立しなくなり、このゲームでは代わりにHSが出ます。

暴れを出させるイメージです。これにカウンターヒットを取りましょう。

・ジャンプには下段攻撃

・暴れには暴れつぶし

・投げには少し離れて暴れつぶし

という具合に繰り返すと相手はしゃがみガードを始めます。

そうなったら一瞬待って投げてしまいましょう。

相手が動かなくなったら少し待って投げです。

反対に自分が起き上がりを攻められる場合には逆の選択肢で逃げ切ります。

5. まとめ

コンボは一人で練習できますが、立ち回りや相手に合わせて動くのは難しい行動です。

しかし、相手に対応できるようになると駆け引きが成立して格闘ゲームはぐっと面白くなります。

これができればあなたは初心者を抜け出したといっていいでしょう。

上手い人は相手への対応のパターンが無数にあります。

対応策を多く見つけるほど上手くなるので、たくさん調べてください。

しかし、相手に対応できるようになると駆け引きが成立して格闘ゲームはぐっと面白くなります。

これができればあなたは初心者を抜け出したといっていいでしょう。

上手い人は相手への対応のパターンが無数にあります。

対応策を多く見つけるほど上手くなるので、たくさん調べてください。